マラリア

マラリアは、マラリア原虫の赤血球内感染による熱性疾患である。

年間3〜5億人が感染し、150〜270万人の死亡者があるとされる。(WHOの推計)

国内では、年間約100人のマラリア患者が報告されている。

これらは、すべて海外で感染する輸入感染症であり、日本人の場合、海外旅行での

感染に注意しなければならない。

マラリアの種類

マラリアによる死亡のほとんどは、熱帯熱マラリアだが、三日熱マラリアでも脾腫の際

の外傷による脾臓破裂や栄養失調の際の重度の貧血による死亡のケースも稀にある。

感染源

マラリア原虫に感染したハマダラカ

潜伏期間

| 朝倉内科学 | 東大医科研・感染免疫内科のホームページ | 横浜市衛生研究所のホームページ | |

| 三日熱マラリア | 通常12〜15日 | 12〜17日、またはそれ以上 | 8〜27日 |

| 四日熱マラリア | 16〜21日、またはそれ以上 | 18〜40日、またはそれ以上 | 28日 |

| 卵形マラリア | 12〜17日、またはそれ以上 | 11〜18日、またはそれ以上 | 11日 |

| 熱帯熱マラリア | 6〜10日 | 7〜14日 | 5〜12日 |

| マラリアハンドブック | 大学の講義 | |

| 三日熱マラリア | 9〜15日、場合によっては1年以上のケースあり | 10〜14日 |

| 四日熱マラリア | 15〜40日、またはそれ以上 | |

| 卵形マラリア | 16〜18日、またはそれ以上 | |

| 熱帯熱マラリア | 通常7〜12日、28日を越えることは、ほとんどない | 5〜10日 |

マラリアの危険のある国に旅行して、夜間、蚊に刺された時、有用な情報のひとつにマラリアの

潜伏期間がある。

つまり、潜伏期間より前に始まった病気は、マラリアである可能性がまずなく、安心できる。

潜伏期間中の症状の発現は、マラリアである可能性もあり、すみやかな対応の動機となる。

潜伏期間より後に始まった病気も、マラリアの可能性はまずなく、安心できる。

上の表を見ると、マラリアの潜伏期間の情報に微妙だが違いが生じている。

熱帯熱マラリアは、命にも係わるので、明らかな根拠はないけれど潜伏期間は広く解釈した方が

無難だと思う。

つまり、熱帯熱マラリアの潜伏期間は、5〜14日、28日を越えることは、ほとんどない。

マラリアの症状

<三日熱マラリア>48時間間隔、つまり、だい3病日に発病するため三日熱マラリアと言う。

1.急性期(急性マラリア)

A潜伏期:9〜17日、場合によっては1年以上のケースもある。

B前駆期:数日、前駆症状(全身倦怠感、頭痛、食欲不振、筋肉痛)

C熱発作(マラリア発作)

(1)悪寒期:悪寒が、15分〜1時間続くことがある。

突然、抑えることのできない、衣類や毛布をいくらかぶっても治らない強い震え

とともに悪寒が始まる。

子供の場合、ひきつけ、大人では、嘔吐することもある。

(2)発熱期:40℃〜41℃の高熱が、2〜6時間続く。

腹痛、嘔吐、筋肉痛を伴うことがある。

頻脈。

(3)発汗期:通常1〜4時間続き、この間、衣服やベッドは大量の汗によりビショビショになる。

この熱発作は48時間間隔で反復する。ただし、はじめのうちは、毎日発熱等が、続き。しだいに

48時間間隔(3日目毎)のサイクルが、はっきりしてくる。

2.慢性期(慢性マラリア)

最初の発作のあと、治癒するまで、何度も再発することがあるが、死亡することは稀である。

再発には、早い時期(8〜10週頃)に再発するものと、遅い時期(30〜40週頃)に再発するもの

があり、通常、3年以上たつと再発しなくなる。

<四日熱マラリア>72時間間隔、つまり、だい4病日に発病するため四日熱マラリアと言う。

潜伏期:15〜40日、またはそれ以上

三日熱マラリアと同程度の強さの熱発作(悪寒期、発熱期、発汗期の3つのサイクル)が、72時

間間隔で反復する。

最初の感染後、20年経っても再発することがある。

<卵形マラリア>

潜伏期間:11〜18日、またはそれ以上

三日熱マラリアよりずっと軽い熱発作が、48時間間隔で反復する。

<熱帯熱マラリア>

1.急性期

A潜伏期間:5〜14日、28日を越えることは、ほとんどない。

B前駆期3〜4日

C発症:インフルエンザ様(発熱、頭痛、倦怠感、筋肉痛、関節痛等)の症状を呈することがある。

咳、黄疸、嘔気、嘔吐、下痢を伴うこともある。

発熱は、他の3つのマラリアのタイプと異なり不定で、最初のうちは、間欠的で不規則

だが、その後、多数の熱のピークが出現するようになる。

熱発作の間隔は、36〜48時間の他、弛張またはけい留する場合もある。

2.合併症

(1)脳マラリア:感染赤血球は粘着性があり、かつ変形しにくいため血管に詰まり血液の循環

障害をきたすために起こる。

治療の緊急性が高く、いったん昏睡に陥るときわめて急速に重症化する。

脳マラリアの死亡者の大多数は、5歳未満の幼児で、脳マラリアの10〜50%

が死亡する。

(2)貧血

(3)脱水

(4)腎不全

(5)肺水腫、ARDS

(6)低血糖:特に妊婦にキニーネを使用するケースで注意

(7)DIC様出血

(8)黒水熱:尿中にヘモグロビンが溶け出し黒く見える。

不十分なキニーネの治療の際見られたが、最近はほとんど見られない。

熱帯熱マラリアは、他の3つのマラリアとちがい時に死をもたらす。

日本人のほとんどは、現地人と違いマラリアに対する免疫がないので、もし発症したら、重篤化しや

すく、すみやかに、適切な処置を受けないと死にいたることがある。

ある本には、発病から1〜2週で死にいたることがあると記載されているものもあれば、人によっては

半日から2〜3日で死亡することもあると書いてあるものもある。

ガンビアでは、子供が発症してから死亡するまで平均2.8日であったとのこと。

アフリカの子供たちは栄養状態が悪いためもあるが、日本人は、マラリアの免疫がないから、やはり

4日の遅れは、命とりになると思って対応すべきだと思う。

ハマダラカについて

(1)世界の限られたエリアに分布する。(地図参照)

(2)一般に夜に刺すが、夜明けや日没前後にも活動するので注意が必要である。

(3)昼に刺されることはまずないが、暗い藪の中や、部屋の中でも、食器棚や洋服タンスの中、部屋

の隅、机や椅子の下など夜と同じように暗がりになる所には、ハマダラカがいる可能性がなくはな

いので注意を要する。

(4)一般の蚊は、ブーンという特異な音をたてるのに対し、この蚊は、耳のすぐ近くでないとほとんど

聞きとれないような低くて非常に小さな音で飛ぶ。

(5)一般に標高1500m以上の場所にはいないとされるが、1800mの高地でも感染の報告がある。

また、他の文献には、気候条件いかんでは3000mの所でも生息し得るとあるので注意。

(6)トウモロコシ、サイザル麻、バナナなどの密生する植物を休息地にし、果物やその他の水分を餌

にしている。

(7)25〜30℃が、蚊の生育の適正気温。この蚊は、30℃以上で活発に動く。

60%以上の湿度が、適切な湿度。

(8)(7)より、雨季と乾季のある地域なら雨季が注意。温帯なら夏が注意。

(9)蚊は、2〜3kmの範囲を移動できるが、一般には、自分が幼虫の時に育った場所付近の比較的

限られたエリアにとどまている。

(10)汗の臭いを好む。

(11)ヒトなど呼吸により体内から出される二酸化炭素を感知して近づいてくる。

(12)足首や膝下をよく刺す。

(13)尾部を45度にあげてとまる。

(14)暗い色調の物が好き。

マラリアの予防について

100%有効な予防薬はないので、ハマダラカに刺されないようにすることが一番有効なマラリア予防策

である。

1.薬以外の予防

(1)刺されにくい季節に行く。(雨季と乾季のある地域なあ雨季を避ける。温帯なら夏を避ける。)

(2)現地では、蚊の刺しうる時間帯は外出しない。すなわち、日没前後から夜明けまでは外出を控える。

この時間帯に外出せざるおえない時は、あつでの長袖長ズボンにし、靴下は2枚がさねでも刺される

事があるので、それ以上に重ね、かつそのような場所を入念に全身にも防虫スプレーをかけて外出す

るべき。それでも100%安全ではないので外出時は、刺されないように注意すべき。

(3)日中は、机や椅子の下、部屋の隅、洋服ダンスや食器棚の中、浴室、トイレなどに防虫スプレーして

おく方がよい。(暗がりで隠れているハマダラカが、まれだが、居ることがあるので)

また、ホテルによっては、玄関などドアの下に隙間があるので、これらがないか確認し、あれば、Tシ

ャツ等でふさいでおくべき。

(4)夜は、蚊帳の中で寝る。この時、蚊帳がやぶれていないか確認する。また、蚊帳にも防虫スプレー

を噴霧しておく。念のため、部屋は、朝まで蚊取り線香を焚いておく方がよいが、蚊取り線香だと朝ま

でもたないので、電源があれば、電気蚊取り器の方がよい。また、クーラーがあれば、部屋の温度を

25℃以下にする方がなおよいが、マラリアエリアの国で、温度設定できるクーラーは少ないと思うの

で、クーラーがあれば、できるだけ涼しくしておく方がなおよい。

(5)蚊は、汗の臭いを好むので、シャワーを浴び体を清潔にしておく方がよい。

<注意>防虫スプレーは、ポンプ式、ガス式など種類によっては、機内に持ち込めないことがあるので

注意。

2.予防薬の内服

まず、旅行する国が、マラリアの危険エリアか、どのくらい危険なのか、そのエリアのマラリアのタイプ

は何か、何日間旅行するのか、行く季節はいつか、現地の医療体制はどうか、現地のマラリアの入手

情報、そのエリアのマラリアの耐性の頻度、本人の健康状態、常用薬の有無、種類、マラリアの予防

薬の副作用等を総合的に考慮して、予防薬を内服するか、内服するなら何にするか決定する。しかし

実際には、この判断は、難しいので、特に熱帯熱マラリアの危険エリアに長期間、行かれる人は、マ

ラリアの専門医がいる医療機関で相談を受けた方がよい。

マラリアの予防薬

以下に代表的な予防薬を記す。

(1)クロロキン:長い間予防薬として最も信頼され広く使用されたことにより広範な耐性を生じている。

現在では、単独より、プログアニル(パルドリン)と併用することで、有効性の認められる

地域がある。

副作用は、嘔気、嘔吐、頭痛、視力障害、複視、下痢、めまい、痒みなど、また長期間

の過剰服用により網膜剥離を起こし失明することもあるが、通常の用量を内服する場合

は一般に大きな副作用はまれで、程度も軽い。

肝臓、腎臓に障害のある人等は、禁忌。

(2)プログアニル:40年以上にわたって使用されてきた安全性の高い薬である。ただし、発病抑止の力

(パルドリン) が弱いため、単独で使用してもあまり効果が期待できない。そのため、クロロキンと

併用することが望ましい。(効果が増強するため)

副作用は、少ないが、頻度の高いものとして、口内潰瘍、脱毛、嘔吐、腹部不快感

(3)メフロキン:1984年に登録された比較的新しい薬。キニーネと類似した化学構造をもち治療薬とし

ても使用される。

タイ、カンボジア国境付近で耐性がみられる。

副作用は、めまい、平衡感覚障害、嘔気、嘔吐、下痢、腹痛、食欲不振など、また、精

神神経系に重大な副作用(けいれん等)が生じたという報告がある。

比較的新しい薬のため、薬の相互作用について不明な点もあり、何らかの薬を内服し

ている人や、その中でもとくに降圧剤、ジキタリス、抗うつ剤を内服中の人は注意を要す

る。

妊婦、妊娠予定の人、小児、うつ病の人、てんかんの人は禁忌。

(4)ドキシサイクリン:1990年マラリアの予防薬としてWHOに認可された薬で、その有用性は、まだ

限られているが、タイで行われた検討では、クロロキン耐性のマラリア原虫に対し

ての有効性が認められた。また、熱帯熱マラリアの流行しているカンボジアに派遣

されたオーストラリアのPKO隊員が、100mg毎日服用により予防薬として有効

だったとする報告があり、クロロキン耐性マラリア原虫の見られるエリアで使用で

きる薬である。ただ、アメリカやオーストラリアでは、クロロキンと併用して使用して

いる。

副作用は、光線過敏症、肝機能障害、腎機能障害、胃腸障害(嘔気、下痢)8歳未

満の小児には、歯牙の着色、骨の発育不全等。

妊婦、授乳中の女性、8歳未満の子供など。

ドキシサイクリン(ビブラマイシン)は、抗生物質であり、私は、自分のクリニックで

時にニキビのひどい患者さんに使用するが、肝機能障害等の重篤な副作用を起こ

すケースは稀である。(もちろん何ヶ月も漠然と薬を内服させることはなく、長期間

内服するケースは、25mgの少量のことが多く、採血により肝機能は1ヶ月毎にチェ

ックしているが)

よって、大人で、肝、腎機能に異常のないかたなら、短期間の服用なら問題は少な

いのでは思う。

ファンシダールは、1980年代初頭、クロロキンとの併用で予防内服を奨励されたことがあるが、その

後、スチィーブン・ジョンソン症候群による死亡例が相次ぎ、日本でも、失明事例もあり予防薬としては

適していないと言われている。

日本で入手可能な抗マラリア剤は、スルファドキシン・ピリメタミン(ファンシダール)、メフロキン(メファ

キン)、ドキシサイクリン(ビブラマイシン)、キニーネ経口薬。<原則として医師の処方箋必要>

マラリアの診断

(1)血液塗抹標本による顕微鏡下でのマラリア原虫の証明

ただし、体内で増殖し始めたばかりの時期には、末梢血液中にマラリア原虫が見いだせないことも

あるし、また予防薬を服用している場合にも血中のマラリア原虫が確認しにくくなって血液塗抹検査

が、陰性に出ることがあり、1回の検査で陰性でもマラリアは否定できない。そこで、8〜12時間の

間隔で血液塗抹検査を2、3回行う必要がある。

(2)PCR法による病原体の遺伝子の検出

(3)その他、マラリア抗原検出用キッド(Parasight Fテスト、ICTマラリアP.fテスト)

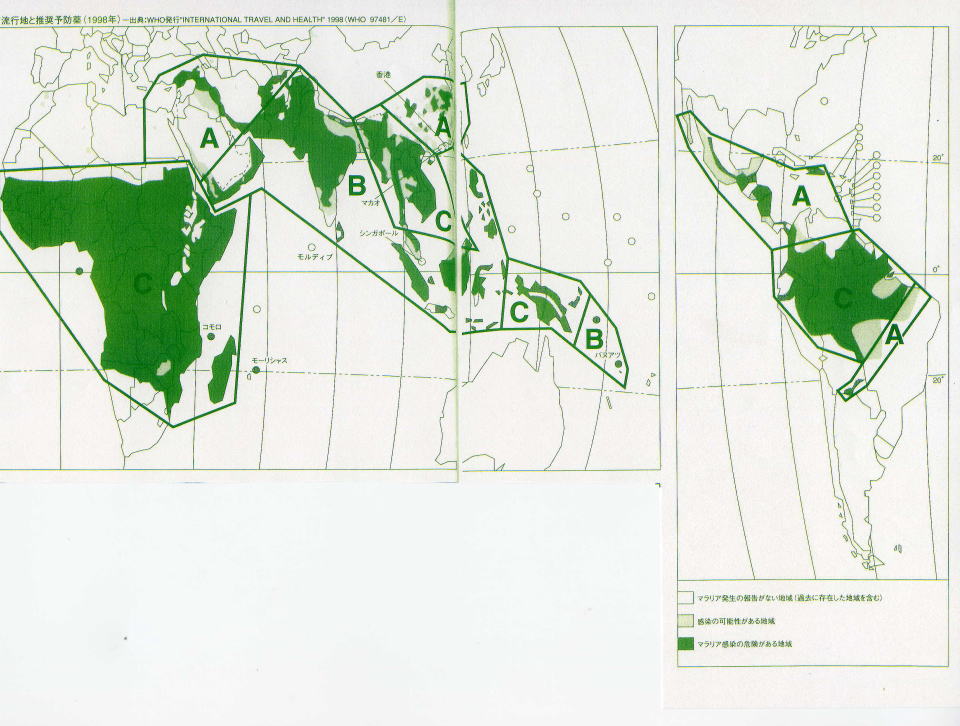

マラリアの分布

本来なら一番最新のマラリアの分布地図をここに掲載したかったのですが、十分な情報が得られず、とり

あえず、1998年の分布地図を掲載します。地球温暖化もあり、マラリアの分布も少なからず変化してい

ると思われますので、この地図は、その辺を考慮して参考までに見てください。

<WHO発行INTERNATIONAL TRAVEL AND HEALTH 1998より>

| 地域 | 特徴 | 推奨される予防内服 |

| A | A地域では、危険性は一般的に低いか季節的である。 多くの地域(例えば都市部)では、危険性はない。 熱帯熱マラリア原虫はいないかクロロキンに感受性がある。 |

クロロキン または、(危険性が非常に低い場合には)予防内服は行わない。 |

| B | B地域のほとんどは、危険性は少ない。 クロロキンだけで三日熱マラリアの予防ができる可能性が高い。 クロロキンとプログアニル(パルドリン)の併用で熱帯熱マラリアをかなり予防できると思われる。もし予防内服中にマラリアになったとしても、症状は軽くすむと思われる。 |

クロロキンとプログアニルの併用 または、(危険性が非常に低い場合には)予防内服は行わない。 |

| C | C地域のうち、アフリカのほとんどの地域では、標高の高い所を除いて、危険性が高い。 アジアと南米では、危険性が低い地域がほとんどだが、 アマゾン川流域のいくつかの地域(入植地、鉱山開発地域)では、危険性が高い。 アジアのC地域では、スルファドキシン・ピリメタミン(ファンシダール)に対する薬剤耐性が普通に見られるが、アフリカと南米では場所によってまちまちである。 |

第一選択:メフロキン 第二選択:クロロキンとプログアニルの併用 カンボジア、ミャンマー、タイ国境地域 はドキシサイクリン または、(危険性が非常に低い場合には)予防内服は行わない。 |

海外旅行とマラリア

海外旅行で、実際マラリアを意識して、訪問する地域は限られていると思う。

南米、アフリカが、その代表だが、海外派遣など、長期間、マラリア危険地域に滞在するケースを除いて

一般人の殆どは、ツアーで行くことが多く、行く国は、さらに限られていると思う。

以下に自分の訪問した国、地域(ツアー旅行)を中心にマラリアについて記す。

A.南米

(1)ブラジル:サンパウロ、リオデジャネイロを訪れたが、上のマラリア分布地図(1998)からも明らかな

ように、ブラジルでは、アマゾン川流域を除いたほとんどの地域はマラリアの危険が少な

い。ましてや、サンパウロやリオデジャネイロの都会は、より安全と思われる。

ただし、今年(2006年)GWにセントレア中部国際空港を利用した際、中部空港検疫所

のマラリアのパンフレットを見ると、2003WHOのマラリア分布地図がのっていて、ブラジ

ルが、すべて色がついているので一瞬まさかと思うが、これは多分、国の中で、少しでも

マラリア感染の危険地域があれば、その国すべてを色ずけしているためと思われる。

自分もマラリアの分布地図は、1998年のものしか載せていないので、言える立場では

ないが、こうした中途半端な情報は、不必要な不安をあおり、あまりよくないと思う。

(2)イグアス滝:2002年の南米旅行で、ここを訪れたことがあるが、夜、蚊にさされて、不安になった

ことを思い出す。というのも、日本を出発の際、イグアス滝のエリアのマラリアの危険度

を調べたのだが、ちょうど微妙にマラリアの伝染が起こる地域に入っていたからである。

しかも、サンパウロやリオと比べて、木々が多く、大河も流れ、どちらかと言うとアマゾン

川っぽく、いかにもマラリアがいそうな雰囲気があるため、なおさら不安に思う。

この時感じたのだが、やはり、マラリア危険エリアに行く時は、そこで、蚊に刺される事

は、その瞬間から不安になり、旅行のわくわく気分がいっきに吹っ飛んでしまい、もう旅

行どころではなくなってしまうので、刺されないことは、とても大切である。また、刺された

時は蚊がお尻を45度上げていたとか細かいことはわからないし、蚊のタイプなんてわか

るはずもない。自分は、夜、イグアスの滝のレストランでショーを見ながら、それなりに蚊

に注意しながら(長袖長ズボン)食事をしていたが、いつのまにか、首に刺されていた。

ただ、この時、レストランは、夜で、外とオープンになっているが、欧米人のほとんどは、

Tシャツに短パンで、めちゃくちゃ無防備な格好をしていた。

その後、不安の中、旅を続けアマゾン川で、30年以上現地ガイドをしている日系人の人

にイグアスの滝周辺のマラリア事情を確認したところ、イグアスの滝周辺は、まず、心配

ないとのこと。現地ガイドの生の声と、WHOの情報、どちらを信じるべきか少し悩んだが

幸いイグアス滝の周辺の危険性は、その地図では、微妙だったこと、また四日後には帰

国するので、最悪、発病しても日本にいるので大丈夫だろうとプラスに考え旅を続けた。

結局、帰国後、発熱など症状はなく全く問題なかった。

それでは、実際のところ、イグアス滝周辺は、マラリアの感染があるのだろうか。

上のマラリア分布地図(1998)を見るとイグアス滝周辺はマラリア感染の起こる地域に

は入っていない。しかし、あの時、自分が参考にした地図は、少し古くて1990年のもの

であり、この地図では、マラリア感染の起こる地域で、かつB地域、つまり、感染の起こる

地域だが、大部分の地域ではその危険は低いとある。

結局の所、あの時、現地ガイドの生の声もWHOの情報もともに正しかったことになる。

教訓として、マラリア分布の地図は、一番最新のもので判断するべし。(地球温暖化など

により、多少なりともマラリアの分布は変動するから)

よって、これから、イグアスの滝に行く予定のひとは、まず、安全だと思うが、できれば

最新のマラリア分布の地図を確認するべき。これが、できない場合は、やはり、現地で

蚊にさされると、その人の性格にもよるが、不安になるので、しっかり刺されないよう予

防した方がよい。ただし、ハマダラカは、昼間はまず刺さないので、イグアスの滝では、

当然、半袖、半ズボンでよいし、むしろ、びしょびしょになるので、男性なら海パンいっち

ょうでよい。

(3)アマゾン川:2002年南米旅行で訪れた時は、マナウスからの日帰りのアマゾン川クルーズに参加

した。上のマラリア分布地図(1998)を見ると、アマゾン川は、マラリア感染の起こる地域

だが、C地域に属し、それを見ると、アマゾン川の流域のいくつかの地域(入植地、鉱山

開発地域)では、危険性が高いとある。自分が行った時は、1990年の分布地図を出発

前に確認したが、この時もこれと全く同じ事が書かれてあったので、アマゾン川では、夜

は、多少、緊張していた。現地で30年以上アマゾン川のガイドをしている日系人の話だと

アマゾン川でも、もっと奥地でないとマラリアの心配はまずないとのこと。この言葉もあり

夜は、ワニ狩りに参加した。以前、旅行ショップで、忍者のような黒い顔にかぶる蚊帳を

見つけた時、こんなのかぶる奴っているのだろうかと思ったが、まさか、これを自分が、

かぶろうとは、夢にも想わなかった。ワニ狩ツアーは、懐中電灯だけで、ボートに乗り

夜のアマゾン川を3時間程移動しワニを捕獲し、それをボート上でさばき、ホテルのレス

トランでから揚げにして食すツアーである。この野蛮なことを、真っ暗闇の中、めちゃくちゃ

きれいで、ロマンチックな星空の下で行うアンバランスなツアーである。

自分は、今回、あの忍者のような蚊帳をかぶっていたため、せっかくの美しい星空が全

く見れなくとても残念だった。

話はだいぶそれたが、アマゾン川は、結局のところ安全なのだろうか。

マラリア分布地図のコメントのアマゾン川のいくつかの地域(入植地、鉱山開発地)と言わ

れても、あいまいではっきりしない。

現地ガイドの言葉を信じれば、ツアーで行く日帰りのアマゾン川ならまず心配ないことに

なるが、根拠はない。

これは、各自の判断によるしかないと思う。つまり、アマゾン川に関しては、より慎重な人

は、マナウス近辺でも夜の外出は控える。当然、夜のワニ狩ツアーなどはもってのほか。

そうでない人は、現地ガイドの言葉を信じ、マラリア分布地図のコメントのアマゾン川流域

のいくつかの地域(入植地、鉱山開発地域)は、ガイドの言うアマゾンの奥地のことと解釈

し、ただし、夜外出する時は、しっかり予防するべき。私は、後者である。ただ、夜のワニ

狩ツアーで、忍者の蚊帳をかぶるか、きれいな星空を見るかは、さらに、各自の判断によ

る。

B.アフリカ

(1)ナミビア:2005年末に、この国を訪れた。砂漠の国であり、マラリアが生育する雰囲気はなかった。

実際、マラリア分布地図(1998)を見ても、北部の地域を除いて、マラリアの報告のない

地域が、大半を占めている。よって、ソーサスフライ、デッドフライ、Dune45などの砂漠地域

やウィントフック、スワコプムント、ワルビスベイ、ブルッツコップなどのほとんどの有名な観

光エリアは、心配ないと思う。実際、ツアー中もガイドは、外で寝袋で寝ていた。

ただし、エトーシャ国立公園は、北部にあるので注意が必要かもしれない。マラリア分布

地図では、微妙な所にある。実際行かれる方は、現地ガイドの生の声を聞くべき。参考ま

でに、ナミビアの乾季は、4〜11月、エトーシャのベストシーズンは、日中でも比較的涼し

く、動物が水場に集まりやすい乾季の5〜9月とのこと。

以上のことのベースは、1998年のデータがベースなので、より慎重な人は、最新のマラ

リア分布地図を確認することをおすすめする。

(2)南アフリカ:2005年GWに、この国を訪れた。1998年のマラリア分布地図を見る限り、南アフリカ

のほとんどの地域はマラリアの報告はなく安全である。ツアーでよく行くケープタウンや

ヨハネスブルグ、喜望峰は、心配ないと思う。クルーガー国立公園は、この地図を見る

と微妙な所にありなんとも言えない。ここへ行かれる方は、現地ガイドの生の声を聞くべ

き。

(3)ビクトリア滝:2005年GWに、この地域を訪れた。1998年のマラリア分布地図を見ると、ビクトリ

アの滝は、境界域だが、マラリア感染の危険のある地域で、かつC地域に属してい

る。すなわち、標高の高い地域を除いて危険性の高いエリアであるとのこと。

実際、行ってみると、ザンベジ川という大河が流れ、木々が多く、イグアスの滝周辺

とも似ているし、少しアマゾン川周辺にも似ていて、雰囲気だが、マラリアが感染し

そうな感じはある。イグアスの滝やマナウスのホテルでは、蚊帳はなかったが、ビク

トリア滝のホテルでは、蚊帳がついていた。しかし、ザンベジ川サンセットクルーズ

では、欧米人の多くは、半袖で、けっこう肌を露出していた。

実際のところビクトリア滝は、どのくらい危険なのだろうか。

ツアー会社のひとは、危険は少なく、その会社では、今までここでマラリアに感染した

というお客さんはいないとのこと。また、現地で知り合った何十年も現地ガイドをして

いる女性の話でも、ビクトリア滝周辺は、まずマラリア感染の危険はないとのこと。

それでも、WHOのマラリア分布地図では、感染の高い地域に入っているので、慎重

な方は、このことを意識して旅行に行かれたほうがよいと思う。そうした人は、蚊に刺

されたらより心配になるので、蚊の予防対策はしっかりたてた方がよい。予防内服は

ツアーで行く短期の旅行ならまず必要ないと思うが、より慎重な方は、それなりに対

応した方がよいと思うし、これらの事は、1998年のデーターがベースなので、最新

のマラリア分布地図を確認することをおすすめする。